TRIESTE - Uno dei temi cardine del viaggio didattico sul Confine orientale durante il Novecento il dolore e la sofferenza subita dalle vittime. Tappa ineludibile di questo percorso di riflessione l'ultimo campo profughi esistente in Italia, oggi diventato Museo Centro Raccolta Profughi di Padriciano. Un luogo in cui i ragazzi sono entrati in punta dei piedi ed emozionati, accompagnati dal direttore ed ex-profugo Romano Manzutto, che ha raccontato la storia di una struttura che ha visto vivere e passare migliaia di profughi tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta. Alcuni sono morti tra gli stenti, come accaduto a Marinella Filippaz l'8 febbraio del 1956, quando perse la vita per il troppo freddo delle baracche. Ancora oggi una rosa bianca, sempre fresca, ricorda la sua storia.

Lasciata Padriciano, che si trova sul Carso a poca distanza da Basovizza, la delegazione toscana ha raggiunto il Museo della Civilt Istriana, Fiumana e Dalmata dove, grazie ad un prezioso inquadramento storico curato dal direttore dell'Istituto Piero Delbello, i ragazzi hanno potuto visitare con cognizione di causa il Museo che ospita masserizie, fotografie, mappe e documenti in gran parte inediti.

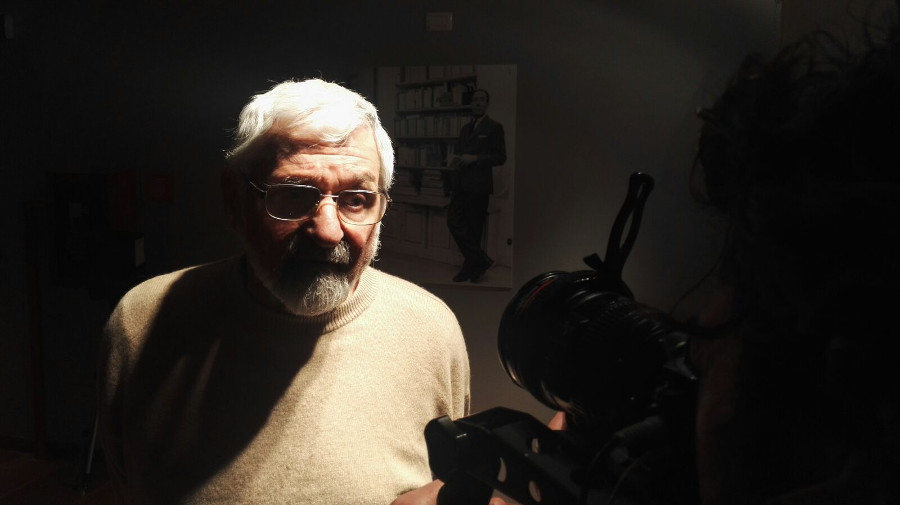

A quel punto della giornata arrivato il momento di dialogare con uno dei profughi istriani, Pola la sua citt di origine, che in questi decenni ha lavorato incessantemente per affiancare ai suoi ricordi diretti la ricerca storico-scientifica in grado di svelare, interpretare e contestualizzare gli eventi drammatici vissuti dalla sua famiglia. Lucido testimone prima dell'annessione tedesca, poi della liberazione-occupazione delle truppe jugoslave, ma anche della Strage di Vergarolla del 1946 che uccise 65 persone e dopo la quale Pola non fu pi la stessa.

Dorigo compie la sua ricerca storica a partire dalla met del XIX secolo. La ritroviamo nel volume "Pola operaia (1856-1947)" scritto con lo storico Roberto Spazzali. Si tratta della storia di una citt , di una famiglia, i Dorigo, e della formazione di una classe operaia professionale e di mestiere che inizia a lavorare nelle industrie create dall'Austria. Ma anche la storia dell'incapacit ad affrontare e a gestire i conflitti nazionali e le proteste operaie da parte delle lite che sfociano nelle tensioni tra croati, tedeschi e italiani e che sotto il fascismo trovano una composizione repressiva. Una semplificazione nazionale "italiana" che non tiene conto della complessit etnica e sociale della citt . La guerra e la resistenza sono il campo di scontro finale, l'esito definitivo di problemi irrisolti dagli inizi del secolo.

Padriciano, l'Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata, la storia raccolta dalla viva voce dei profughi Romano Manzutto e Livio Dorigo, sono il cuore del viaggio toscano nella vicenda dei profughi dell'Alto Adriatico. Una storia scevra di un'interpretazione politica ma ricca di oggetti, documenti, fatti, testimonianze che raccontano quanto accaduto per quello che stato, a partire dalla sofferenza vissuta dalle persone. Un viaggio - nelle parole della vicepresidente della Regione Toscana - che ha proposto ai giovani una visione di lungo periodo sul confine considerato dagli storici laboratorio per la storia del Novecento.

"Per la storia di un Confine difficile. L'Alto Adriatico nel Novecento" il titolo del viaggio di studio per gli studenti delle scuole superiori toscane organizzato in occasione del Giorno del ricordo da Regione Toscana, Istituti storici toscano e grossetano della Resistenza e dell'et contemporanea, Ministero dell'istruzione, dell'universit e della ricerca - Ufficio regionale per la Toscana.